Dans la chambre du haut, aux murs peints de paysages évoquant le sud, peut être même la Grèce, alignés sur l’étagère, petite, en bois foncé, collée au mur, dormaient quelques bouquins. Des trucs sans valeur, des poches usés de la fameuse collection « j’ai lu ». Probablement des livres de mon père, ou de mon oncle. En m’installant quelques temps dans cette chambre, j’ai pioché dans ces ouvrages. J’en ai lu un certain nombre, déplaçant la poussière et réveillant les pages jaunies. Quoique, sur ces collections, je crois que le papier d’origine était plutôt jaunâtre, d’une qualité un peu douteuse, certes, mais bien suffisante pour un livre de poche vendus quelques malheureux francs.

Ainsi, après avoir pillé la bibliothèque de ma mère, oubliée chez mon grand père maternel, je fouillais dans celle de mon père, abandonnée chez le sien. De ces livres, certains ont été le début d’une longue relation avec l’auteur, presque obsessionnelle. Henri Troyat ou Bernard Clavel en sont les exemples parfaits. La série « La grande patience » de Clavel, m’a accompagné plusieurs semaines, m’a porté dans des régions, des moments, des vies qui m’ont absolument fascinés et marqués. Julien Dubois aura été mon premier amour, le premier garçon que j’aurai aimé tenir dans mes bras, dont j’aurai caressé le visage, soulignant les sourcils et épousant les pommettes, le menton, l’empreinte de l’ange du bout des doigts, dont j’aurai senti les cheveux et ressenti les frissons qui accompagnent ces moments de sensualité parfaite. C’était plus simple d’être dans l’imaginaire, de humer en songe cet apprenti boulanger, probablement un parfum mélangé, l’âcreté de la pâte à pain, le musc de la sueur, l’humidité un peu sale d’un garçon pauvre, courageux et un peu naïf. Oh, oui, je l’ai aimé.

Klim et Vissarion, maitre et serf de la Russie ancienne contée par Troyat dans Les héritiers de l’avenir, je les ai regardés différemment, omniscient, avec l’acuité que revêt une curiosité mêlée du fantasme de ce pays d’orient aux moeurs aussi rudes que le climat et au language aussi lourd que la raspoutitsa. Et ce n’était là aussi qu’un début : j’ai ensuite consciencieusement lu toutes les séries romanesques de Troyat que je trouvais dans cette bibliothèque. Des héritiers de l’avenir, je suis passé à La lumière des justes, puis Les semailles et les moissons, puis les Eygletières.

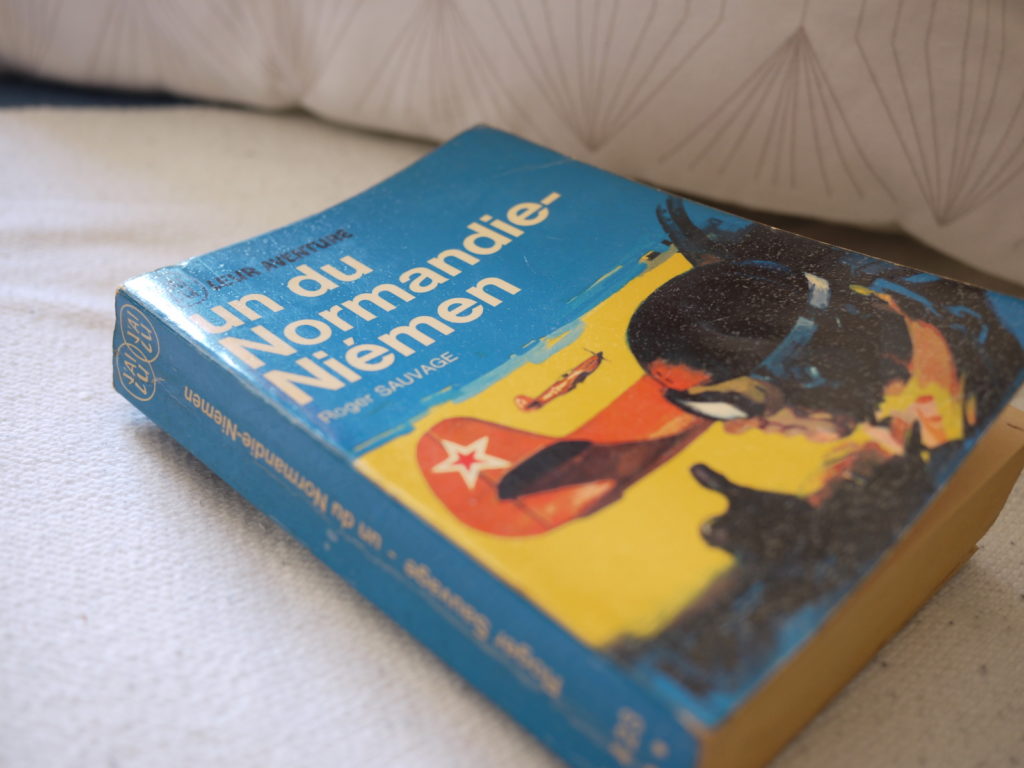

Parmi ces livres, il y avait parfois une œuvre égarée, un auteur solitaire. “Un du Normandie Niemen” est de ceux là. Roger Sauvage y relate son expérience d’aviateur Français en Russie, à partir de 1943. Guerre mondiale, aviation, je ne pouvais que vouloir lire ce témoignage. Je l’ai dévoré, fasciné et passionné par leur courage auquel nous devons une part de notre liberté, par les mécaniques un peu brinquebalantes de leurs aéronefs -je donnerai beaucoup pour voler dans un Yak-3-, par l’humanité liant ces hommes au destins éphémères, entre eux d’abord mais aussi avec leurs mécaniciens ou leurs cantinières.

Et puis ces livres ont repris place là où ils étaient. Et puis le grand père est décédé. Et puis une succession conflictuelle a mis ce livre hors de ma portée. En y repensant ces derniers mois, j’ai eu envie de le retrouver. Quelques clics plus tard et quelques jours après, je retrouvais cette couleur bleue de la collection « j’ai lu leur aventure », et l’odeur douçâtre du papier jauni a envahi mon salon. Pour mon plus grand plaisir.

Je vais devoir maintenant commander « Attaquez le Tirpitz ».