En vérité, la différence entre la moto et la grimpe, c’est que la moto, on a peur après le danger. La grimpe, pendant.

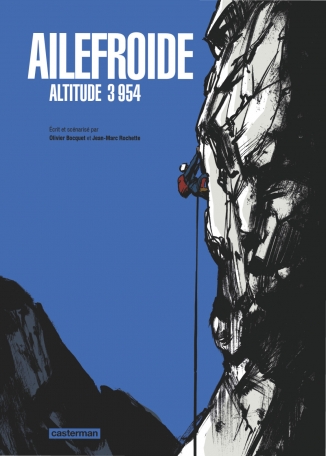

Cette idée m’est venue en refermant la dernière page de l’excellent Ailefroide de Jean Marc Rochette.

D’ordinaire, je ne suis pas tant BD que ça. Je les dévore trop vite, sautant d’une bulle à une autre, sans m’attarder assez sur la partie graphique. Je les engloutis donc à toute vitesse, et les achève frustré de n’avoir qu’effleuré une histoire qui aurait pu être davantage élaborée.

Ailefroide, à l’inverse, m’a captivé. Je suis revenu sur des planches. J’ai scruté le dessin de Jean Marc Rochette, ces traits également rageux et sereins, précis et impressionnistes. J’avais envie de toucher du doigt les visages esquissés, juste assez détaillés pour identifier des personnages, juste assez vagues pour laisser imaginer un rictus ou un sourire, une fossette ou un nez épaté et apposer une émotion, une expression qui s’ajoutait au texte et au contexte.

Et puis, il y a ces dessins de montagne et de grimpe. A la fois la beauté violente de la roche, de la glace, le soleil brulant sur la pierre, le contraste franc comme la lame d’un poignard des arrêtes, entre minéral et infinité du ciel. Revenant du Queyras, je croyais, de ma chambre, ressentir à nouveau au bout de mes doigts la sensation froide, glissante, défiante, du rocher mouillé sous les doigts, et le cœur qui s’emballe, qui prend peur, qui imagine déjà la grimpe devenir glissade incontrôlée. La chute, l’échec, sanctionné par le rappel brutal de la corde qui vient sauver l’essentiel. Et puis, ce mélange de rage et de honte qui fait repartir, ce refus de la défaite, cette envie insatiable d’aller chercher, en haut de la montagne ou simplement de la voie, le panorama magique ou le simple relai fiché dans le granit.

J’ai ressenti, sur ces planches et dans le silence d’une soirée, la peur que j’ai déjà ressentie dans un passage au-delà de mon niveau. La peur, la trouille, alors que j’étais collé à la falaise, le visage contre la pierre, souffle court, le bout du casque frottant la paroi, accroché du bout d’un pied et de quelques doigts tétanisés à un bout de caillou impitoyablement dur, cherchant, tremblant et le souffle court, une prise meilleure, l’étape suivante. C’est un instant d’une intensité inégalable. L’esprit est tout aussi instable que le corps. Chaque vibration est une secousse. L’envie d’abandonner rugit mais sa conséquence, la chute, le refuse. Un instant, je suis sur le point de gueuler à mon assureur de se préparer. L’instant d’après je lutte dans un dernier effort, une contorsion, une extension que seul le désespoir ou la rage permet.

C’est un combat formidable où l’arme de la victoire n’est rien : seulement la découverte d’un petit replat. Une mince poignée. L’anfractuosité salvatrice qui offre un répit et récompense de n’avoir pas cédé.

Dans les passages les plus difficile, ce n’est pas de la peur, non. Pas même l’ambition ou la fierté de réussir. C’est un sentiment plus profond, plus animal : c’est l’instinct de survie. Dans ces instants, je me sens vivre parce que je sais que lorsqu’au milieu d’une ascension difficile la peur fait jeter un regard malheureux vers le bas, ça n’est même pas la déception, ni même la douleur qui déambule en dessous, mais bien la mort qui rode. Celle-là que l’on met au défi avec nos cordes, nos nœuds et nos mousquetons. Que l’on toise, bravache, suspendu à quelques fibres de nylon.

La mort, elle est dans les pages de ce bouquin. Elle est là, comme un fait divers, une anecdote, un désagrément qui fait perdre un partenaire de cordée, et mentir à une mère pour lui octroyer l’espoir de voir un fils revenir. Alors que bien sûr, il ne reviendra plus.